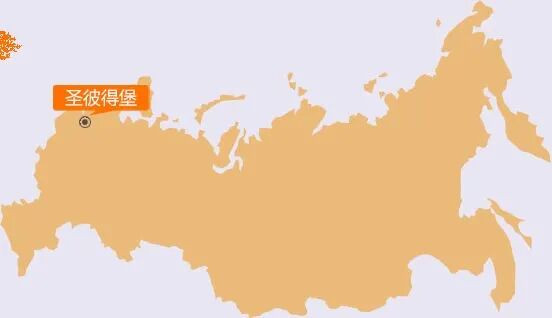

波罗的海芬兰湾东岸,有一座由42个岛屿、300余座桥梁串联而成的大城市,这便是俄罗斯第二大城市圣彼得堡。2024年数据显示,这座人口逾559万、面积1439平方公里的北方都会,是俄罗斯最重要的经济文化中心之一,更被誉为“通往欧洲的窗口”。

圣彼得堡位置

如今,在圣彼得堡的涅瓦大街漫步,人们很难想象脚下曾是无边沼泽。鲜少有人意识到,这座号称“北方威尼斯”的宏伟城市,竟完全建立在一片沼泽之地之上。

圣彼得堡的地理与地位,沼泽上的奇迹

圣彼得堡位于北纬59°~60°的涅瓦河三角洲,地处芬兰湾最内端,地势低平,平均海拔仅1.2-2米。市区内93条河渠纵横交错,水域面积占全市十分之一,宛若浮于水面的迷宫。

城中水道不少

作为俄罗斯西北地区中心城市,其经济地位举足轻重。2023年地区生产总值达10.9万亿卢布,拥有全国10%的科研机构及41所高等院校,更是俄罗斯海军舰队总部所在地。然而,这片如今繁华的土地,在300多年前却是狼熊出没、沼泽密布的荒芜之地。

为何圣彼得堡以前是沼泽?

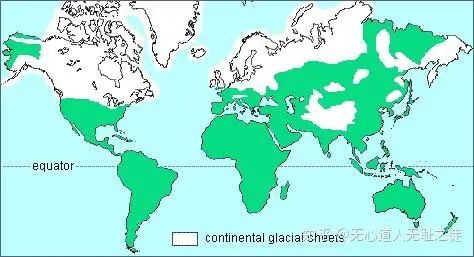

末次冰期的地球,白色部分都是冰川甚至冰盖

末次冰期(约7万至1万年前),巨大冰盖推进退缩,如同巨犁般刨蚀了原有的地表,挖掘出洼地。当冰川消退时,其携带的粘土、沙砾在原地堆积,形成了低平且排水不畅的平原。圣彼得堡便位于这样的冰川沉积平原之上,地势极其平坦,海拔大多仅在1-10米之间。

圣彼得堡城市位于涅瓦河的河口三角洲上。涅瓦河虽然不长,但其水源来自欧洲最大的淡水湖——拉多加湖,流量巨大且稳定。此外,周边区域河网密布,数十条大小河流汇入此低地,带来了极其丰富的水源。

圣彼得堡西边靠芬兰湾,东边是大湖

平坦的地势使得河流流速缓慢,排水能力天然不足。更关键的是,涅瓦河注入的是半封闭的芬兰湾。当来自大西洋的西风驱动海水涌入芬兰湾时,会形成海潮顶托现象,阻碍河水顺利入海,甚至导致河水倒灌,频繁淹没低平的河岸地区。

在泥淖中奠基的帝国新都

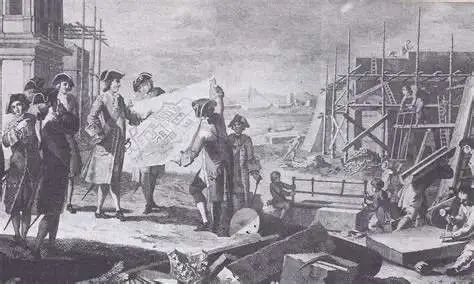

1703年5月27日,沙皇彼得一世在北方战争中夺取瑞典控制的涅瓦河口后,在河口的兔子岛亲手用刺刀割下泥炭摆成十字,宣告:“这里应该建一座城”。这一决定十分疯狂。因为当时欧洲建筑师评估认为,此处地基松软、洪水频发,绝非建城良址。

但彼得大帝的野心超越自然限制,他需要一座“面向欧洲的窗口”,通过波罗的海打通与西欧的贸易及军事通道,摆脱莫斯科旧贵族势力的桎梏。

彼得沙皇设想的与西欧交流方式

建城工程十分浩大。数万农奴与瑞典战俘在齐膝深的沼泽中劳作,铺设木材路基、挖掘排水沟渠。因潮湿、瘟疫与过度劳累,首批劳工死亡率高达50%。

1712年,沙俄的首都终于迁至此地,草创的城市仍常年被洪水和浓雾笼罩,冬宫地基需填高3米以防水淹。凭借铁腕意志与巨额投入,彼得大帝硬是在沼泽上塑造了帝国新都的雏形。

建立圣彼得堡( St. Petersburg)的土地夺取自瑞典

驯服沼泽三法:填土、筑堤与石材

将沼泽变为宜居城市,俄罗斯人利用了这三大核心工程。

其一,填土筑基。工程者首先伐木清淤,将松软泥炭层挖除,再从远处丘陵运来数百万立方米砂土夯实地基。街道铺设碎石子层以防地面下陷,重要建筑均采用高架桩基结构。

其二,挖掘运河水渠。为控制洪水并疏通水道,18世纪起,圣彼得堡先后开凿数十条人工运河,形成总长217.5公里的水网系统。这些运河一方面能排干沼泽积水,还能成为运输建筑材料的动脉。

其三,外调优质石材。圣彼得堡地处海边,地势低洼,缺乏石材,所有建材均从远方运来。其中,芬兰提供花岗岩,意大利输送大理石,乌拉尔山脉的辉长岩通过水路辗转千里。最著名的伊萨基辅大教堂建造时,沙俄政府动用超过10万人力运输了40万吨石材,部分巨岩只有在冬季借助雪橇拖行运输。

沼泽之上的大城

尽管自然条件严酷,圣彼得堡仍以惊人速度崛起。1712年成为首都后,巴洛克风格的冬宫、新古典主义的喀山大教堂相继落成,被誉为“凝固的音乐”。

然而,地下沼泽的“记忆”从未消散。城市至今仍面临地基沉降问题,每年需要投入巨资维护堤坝与排水系统。历史上,有数次淹没全城的大洪水(如1777年、1824年),助长了“圣彼得堡是虚幻之城”的文学意向。果戈里称其为“幽灵徘徊之地”,陀思妥耶夫斯基也在他的作品里描绘了洪水中摇摇欲坠的街道。

沙皇彼得选择在此建都,无疑是一场精彩的壮举,通过无数排水工程、运河系统和堤坝,硬生生将这片“不宜居住”的沼泽地改造为了辉煌的沙俄首都。

人人顺配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:专业在线股票配资交易平台光明肉业(600073)融资买入4108.61万元

- 下一篇:没有了